Fast alle waren sie da: Vor den Mitgliedern des Übersee-Clubs teilen Bundespräsidenten und -kanzler ihre Vorstellungen von der Zukunft Deutschlands, Europas und der Welt.

Bis heute haben alle Bundeskanzler vor den Mitgliedern des Übersee-Clubs gesprochen und nahezu alle Bundespräsidenten, einige von ihnen bereits, bevor sie ihr Amt angetreten hatten. Ihre Reden gehören zu den Höhepunkten im Clubleben, gewährten die Gäste den Zuhörern doch immer wieder aufschlussreiche Einblicke in ihre tagespolitische Agenda und ihre Vorstellungen von der Zukunft.

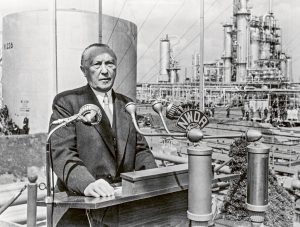

Konrad Adenauer blickte beim Übersee-Tag 1954 betont hoffnungsvoll nach vorn, sprach aber auch die zahlreichen Aufgaben an, denen sich die Bundesrepublik Mitte der 1950er-Jahre stellen müsse. So habe die deutsche Handelsschifffahrt noch lange kein zufriedenstellendes Niveau erreicht; besonders die Hamburger Wirtschaft leide durch die deutsche Teilung unter dem Verlust ihres „Hinterlandes“, wie der Bundeskanzler betonte. Zugleich versicherte Adenauer, dass das „zentrale Problem“ der Regierung eben „die Beseitigung dieser hindernden, widernatürlichen Grenze, die Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit“ sei.

Es muss Sinn und Zweck unserer Anstrengungen sein, diesen Tag der Einheit unseres Volkes herbeizuführen und Vorsorge zu treffen, damit wir gerüstet sind für die Probleme, die dann auf uns zukommen werden

«Ludwig Erhard, „Vater“ des Wirtschaftswunders, referierte beim Übersee-Tag 1964 über die Grundzüge seiner Politik als Bundeskanzler. Frieden, Freiheit, Wirtschaftswachstum, das transatlantische Bündnis mit den USA und die europäische Zusammenarbeit waren Kernbegriffe, an denen er seine Ansprache ausrichtete: „In Hamburg spürt man es buchstäblich jeden Tag und jede Stunde, dass wir in der Isolierung (…) einfach nicht leben und gedeihen können. Der Blick geht hinaus über die Meere in alle Welt. Das ist die deutsche Mission Hamburgs.“

Seine Rede am Übersee-Tag 1969 hielt Willy Brandt noch als Bundesminister des Auswärtigen – gut fünf Monate später wurde er Kanzler der Bundesrepublik. In seinem Vortrag plädierte Brandt dafür, den Vorschlag der Sowjetunion für eine europäische Sicherheitskonferenz nicht vorschnell zu verwerfen. „Aber eine solche Konferenz sollte auch die nicht an eines der beiden militärischen Systeme gebundenen Staaten beteiligen. Wenn es darum geht, (…) nach Wegen zu suchen, um die Konfrontation der Blöcke zu überwinden und auf diese Weise ein neues, besseres System der Sicherheit vorzubereiten, so berührt das die Interessen aller europäischen Staaten.“ Brandt ließ Grundzüge einer neuen bundesdeutschen Ostpolitik erkennen, die normale Beziehungen zu den Staaten Osteuropas zum Ziel hatte – und die er als Bundeskanzler in Angriff nahm. So schlossen Deutschland und die Sowjetunion 1970 ein Gewaltverzichtsabkommen. Auch die von Brandt angesprochene Sicherheitskonferenz sollte stattfinden: Am 1. August 1975 unterzeichneten die Vertreter von 35 Staaten des West- und Ostblocks in Helsinki die Schlussakte der „Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ (KSZE).

Beim Übersee-Tag 1972 hob Bundespräsident Gustav Heinemann hervor, dass Deutschland zu einem demokratischen Staat im Verbund der Völker geworden sei. Trennungen müssten deshalb abgebaut, Weltmärkte weiter geöffnet und die Entwicklungsländer einbezogen werden. Eine Fixierung auf bloßes wirtschaftliches Wachstum sah er kritisch: „Es ist höchste Zeit, uns einzugestehen, dass wir nach der eben genannten Regel nicht weitermachen dürfen, wenn unsere Kinder und Enkel ein menschenwürdiges Leben führen sollen“, sagte er – nötig sei dafür ein sorgsamerer Umgang mit der Umwelt und den „nicht vermehrbaren Naturschätzen“.

Zehn Jahre nach Heinemann sprach Bundeskanzler Helmut Schmidt zu den Clubmitgliedern. Es war ein Heimspiel, denn Schmidt war seit mehr als 30 Jahren selbst Teil des Clubs. Der gebürtige Hamburger nahm seine Zuhörer mit auf eine ausführliche Analysereise durch die Weltwirtschaft. Besondere Risiken sah er im überproportionalen Wachstum der Weltbevölkerung und in der Bedrohung des ökologischen Gleichgewichts. „Volkswirtschaften gleichen Supertankern, die für Kurs- oder Geschwindigkeitsänderungen unendlich viel Raum und Zeit benötigen. Es kommt noch hinzu, dass wir unsere Schiffe auf hoher See, mitten in der Fahrt, einem strukturellen Umbau unterziehen müssen“, sagte Schmidt.

1984 hatten die Konflikte zwischen den großen Machtblöcken zugenommen. Auch in der Bundesrepublik verschärften sich die Spannungen, Demonstrationen gegen die „Nachrüstung“ der NATO, gegen die Volkszählung und gegen die immer noch hohe Zahl der Arbeitslosen brachten Hunderttausende auf die Straße. Dagegen setzte Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Rede zum Übersee-Tag seinen Optimismus. Zwei Jahre zuvor war der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz angetreten, eine „geistig-moralische Wende“ herbeizuführen. Bei seiner Ansprache im Hamburger Congress Centrum war seine Regierung erst 18 Monate im Amt, doch: „Die Zahl der Konkurse ist zurückgegangen, und die Zahl der Unternehmensgründungen wächst“, wie Kohl feststellte. Ein Stimmungsumschwung sei zu spüren, eine Trendwende, die Menschen schauten wieder nach vorn.

Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl waren viele Bürger verunsichert und verängstigt, als Bundespräsident Richard von Weizsäcker anderthalb Wochen später den Übersee-Tag 1986 eröffnete. Von 1984 bis 1994 prägte er als Staatsoberhaupt das Bild der Bundesrepublik, mit übergeordneten Botschaften. So etwa 1985, als er den 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung würdigte – ein Paradigmenwechsel der offiziellen deutschen Vergangenheitsbewältigung. Auch beim Übersee-Tag vermittelte Weizsäcker keine bloße Tagespolitik: „Diese Welt wächst, wir alle wissen es, immer mehr zusammen. Der Reaktorunfall eines Landes ist ein Unfall für alle.“

Sieben Jahre nach seinem ersten Besuch strahlte Bundeskanzler Helmut Kohl beim Übersee-Tag 1991 im Großen Saal der Hamburger Musikhalle, heute Laeiszhalle, die Aura eines Gewinners aus: Die Wiedervereinigung Deutschlands war vollzogen. „Ich habe die Einheit unseres Vaterlandes immer gewollt und habe leidenschaftlich dafür gearbeitet“, sagte der Bundeskanzler. Der Aufbau in den neuen Bundesländern sei eine Herausforderung, die bewältigt werden könne, betonte Kohl.

Als Gerhard Schröder im Oktober 1995 vor dem Übersee-Club sprach, war er noch Ministerpräsident von Niedersachsen. 1998 wurde er Bundeskanzler, gewählt von einer Mehrheit aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen. „Was kann man tun, um wirtschaftliche Stabilität und wirtschaftliches Wohlergehen in einer sich dynamisch verändernden Gesellschaft zu sichern?“, fragte Schröder und skizzierte Lösungswege. „Wer Veränderung will, hat für die Veränderung zu sorgen, zugleich aber auch für die Stabilität des Systems, das er verändern will.“

Wer Veränderung will, hat für die Veränderung zu sorgen, zugleich aber auch für die Stabilität des Systems, das er verändern will.

«Die Jubiläumsrede zum 75. Jahr der Gründung des Übersee-Clubs hielt im Mai 1997 Bundespräsident Roman Herzog. Im großen Festsaal des Hamburger Rathauses lobte er in einer kurzen Ansprache die Weltoffenheit der Hansestadt. Allerdings setze sie für ihn auch die Offenheit gegenüber Menschen aus fremden Kulturen voraus. Hamburg mit seinen „interkulturellen Erfahrungen“ müsse bei ihrer Integration eine Vorreiterrolle übernehmen. Für die nächsten 75 Jahre wünschte der Bundespräsident dem Club alles Gute. „Aber ich bin auch geneigt, wie jener Papst zu sagen, der, als man ihm zum 90. Geburtstag gratulierte mit den Worten, man wünsche ihm noch zehn gute Jahre, erwidert haben soll: Wir wollen der Güte Gottes keine Grenzen nach oben setzen.“

Beim Übersee-Tag 2009 trat Bundespräsident Horst Köhler ans Rednerpult. Nur mit der Herausbildung von „Leistungseliten“ ließen sich so gravierende Probleme wie Klima- und demografischer Wandel bewältigen, sagte er und lobte in diesem Zusammenhang das Stipendienprogramm des Übersee-Clubs für besonders begabte Studierende.

Mit Angela Merkel sprach beim Übersee-Tag 2017 eine gebürtige Hamburgerin im Großen Festsaal des Rathauses. Das Themenspektrum der Bundeskanzlerin orientierte sich an den großen politischen Fragen der Gegenwart und Zukunft, etwa dem Austritt Großbritanniens aus der EU. Ausdrücklich stellte sich Merkel an diesem 5. Mai, dem 40. Todestag Ludwig Erhards, in die Tradition des langjährigen Wirtschaftsministers und späteren Bundeskanzlers. Im zwölften Jahr ihrer Kanzlerschaft verkörperte sie jene Stabilität, die der „Vater des Wirtschaftswunders“ und Vordenker der sozialen Marktwirtschaft zur Grundlage seines politischen Handelns gemacht hatte: Wohlstand für alle, in Frieden und Freiheit.